どんな病気

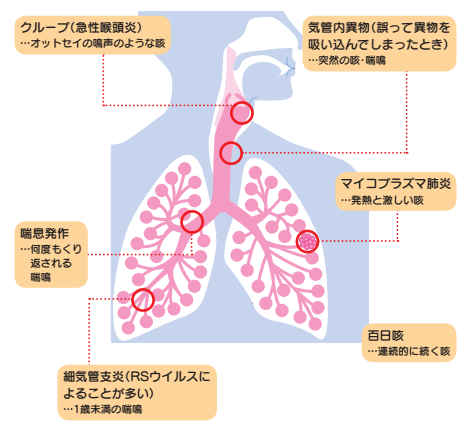

クループ症候群とは 喉の奥の喉頭蓋(気管に食べ物が入らないようにする蓋の役目)や声帯周辺に炎症を起こして、さまざまな特徴のある呼吸器症状が起こる病気の総称です。

□

炎症の原因の多くは、ウイルスの感染です。

炎症によって気道が腫れて狭くなってしまうため、呼吸がしづらい状態になって、犬の鳴き声、あるいはオットセイの鳴き声のようなクループ症候群特有の咳が出ます。

□

松本市医師会ホームページ より引用

□

生後3ヶ月から7歳頃までに多くみられる病気で、冬場や夜間に多い傾向があります。

肩で息をするようになると窒息の危険もあるため、すぐに医療機関を受診してください。

特に気道が狭い3歳までの乳幼児は 病状が急変しやすいため、クループ症候群特有の咳が出始めたらすぐに医療機関を受診することが大切です。

□

○ 長野県 長野県小児救急電話相談「#8000」

※アナログ回線・IP電話の場合は「0263-34-8000」

□

原因

主にウイルスの感染によって起こります。

かぜの原因と同じウィルスで、

□• パラインフルエンザウイルス

□• インフルエンザウイルス

□• アデノウイルス

□• RSウイルス など

まれに、インフルエンザ桿(かん)菌などの細菌によるクループ症候群もあります。

この場合には、窒息の危険性など重症となることがあり、救急対応が必要です。

□

症状

• 犬の鳴き声、あるいはオットセイの鳴き声のような咳をする:ケンケンなど

• 声がかすれる

• 息を吸うのが苦しい

• 息を吸う時に音が出る:ヒューヒュー、ゼーゼー、ゴーゴーなど

• 息を吸う時に肋骨やみぞおちがへこむ

• 唾液を飲み込めず外にたらす

• のどの痛み

• 発熱

□

検査

血液検査

ウイルスの感染や、炎症反応、アレルギー反応などを検査します。

レントゲン検査、CT検査、内視鏡検査

気道の腫れの程度や、異物の有無などを検査します。

□

治療

薬物療法

ステロイド薬や血管を収縮させる薬などの喉の炎症をとる薬を使用します。

細菌感染が原因の場合には抗生物質を使用します。

□

主治医の先生から、かぜの時には熱を無理に下げない方が良いという指導をされている場合でも、坐薬などの解熱剤には喉付近の充血やむくみを抑える効果も期待されるため、クループ症候群の時には積極的に使用してよいでしょう。

入院

症状がひどい場合は、入院して酸素吸入をしながら治療します。

窒息予防のために気管の確保が必要になることもあります。

□

ホームドクターからのアドバイス

クループ症候群の多くはウイルス性によるものです。

半日程度を過ぎると咳は湿った音に変化して、ふつうのかぜの症状に変化していきます。

□

ただし、細菌による急性喉頭蓋炎などでは、急激に気道の腫れが悪化して窒息してしまうなど、命にかかわることがあるため、迅速な対応が必要です。

□

家庭で気をつけること

加湿

湯気をたてる、洗濯物を干すなどして、十分に加湿しましょう。

□

換気

部屋は暖め過ぎないように注意をしましょう。

窓を開けて冷たい空気を吸い込むと咳が楽になることもあります。

□

水分補給

脱水にならないように少しずつ飲み物をとらせましょう。

□

食べ物

多く食べると咳き込んだときに吐くこともあるため、少しずつとらせましょう。

□

その他

• 興奮すると炎症部に血流が増えて、症状が悪化する傾向にあります。

抱っこするなどして落ち着かせるようにしましょう。

• 息苦しそうなときには寝かせるよりも体を立てた方が、気管への空気の通りが楽になることがあります。

日ごろの感染予防

• こまめにうがい、手洗いをしましょう。

• 人が多いところは避けたり、外出時はマスクを着用しましょう。

□

室温・湿度

気温が低く空気が乾燥していると、鼻・のど・気管などの防御力が低下します。

室温20~25℃、湿度50~60%程度がかぜの予防に効果的です。

□

栄養、睡眠、適度な運動

バランスのよい食生活をこころがけ、十分な睡眠をとり、適度な運動で免疫力を高めましょう。

□

もっと調べる

参考リンク

○ 日本小児科学会 こどもの救急 せき・ゼェゼェする

○ 松本市医師会 応急手当の手引き 「お子さんが急病になったとき2021年版」

初診に適した科

小児科、耳鼻咽喉科

頼りになる病院

まずはお近くのかかりつけ医の先生にご相談ください。

| 北信 | |

|---|---|

| 東信 | |

| 中信 | |

| 南信 |

免責事項要約

当サイトは健康情報の提供を目的としており、当サイト自体が医療行為を行うものではありません。当サイトに掲載する情報については厳重な注意を払っていますが、内容の正確性、有用性、安全性、その他いかなる保証を行うものではありません。当サイトはお客様がこのサイト上の情報をご利用になったこと、あるいはご利用になられなかったことにより生じるいかなる損害についても一切の責任は負いかねます。当サイトからリンクしている他のウェブサイトに含まれている情報、サービス等についても、一切の責任を負うものではありません。